雇用仲介事業者における、令和7年4月1日からの新ルールへの対応について

4月に入り、新しい職場で新たなスタートを切った方々も多くいらっしゃるかと思います。

そういった方々がこの日を迎えるにあたり、就職・転職のサポートをし、活動の心強い味方となってくれたのが、職業紹介事業者の担当者の皆様だったという方も多いのではないでしょうか。

そんな職業紹介事業者や募集情報等提供事業者、いわゆる雇用仲介事業者の皆様に関して、令和7年4月1日から新たなルールが設けられました。そこで今回のコラムでは、新たなルールと、その対応について取り上げてみたいと思います。

(1)労働者に対する金銭・ギフト券等の原則提供禁止とその背景

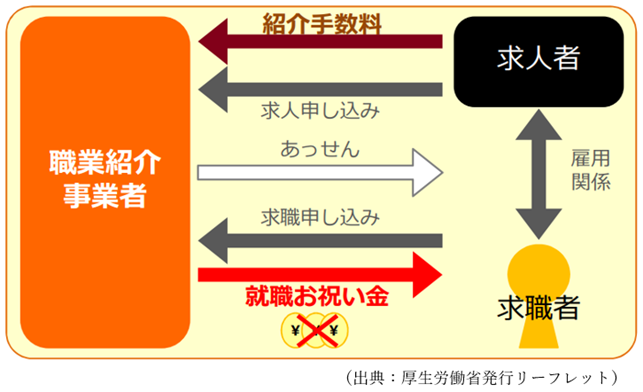

雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)が、労働者になろうとする者へ金銭を提供することは、早期の離職や転職を招き労働者の雇用の安定を阻害するものと考えられます。また、それに伴って求人側の手数料負担も増大することになります。そういった問題があるので、すでに職業紹介事業では原則禁止されています。

かつては「就職お祝い金」等の名目で、職業紹介事業者が、自らが紹介した就職者に対して「転職したらお祝い金を提供しますよ」などと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例が発生していました。

そこで、令和3年4月1日、職業安定法に基づく指針の一部改正が行われ、「就職お祝い金等の提供禁止」が規定されました。

これにより、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで、求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されることになりました。

一方で、「募集情報等提供事業者」については、これまで禁止されていませんでした。

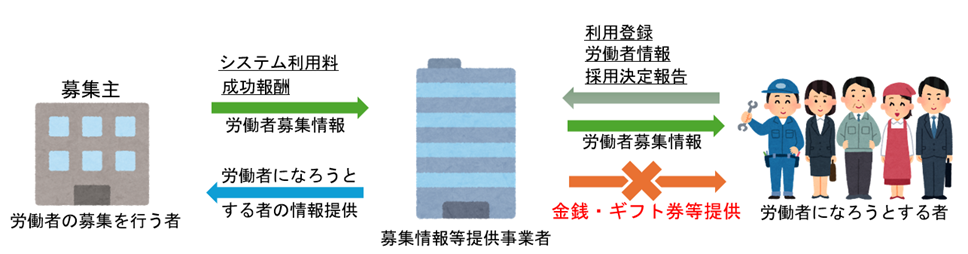

募集情報等提供事業者とは、求人者や求職者に関する情報を求人企業や求職者に提供するもので、主に求人メディアや求人情報誌を扱う事業者のことを指します。

募集情報等提供事業でも、職業紹介事業と同様の問題が見られるほか、金銭等の誘因があることで過度の報告インセンティブが生じ、採用後の労働者から複数の募集情報等提供事業者に採用決定の報告がされるケースがあります。その結果、募集主がその複数の事業者から成功報酬の請求を受けたり、高額な違約金を請求されるなど、募集情報等提供事業ならではの問題も生じています。

このように安心して雇用仲介事業を利用できない状況は、労働市場にとって重大な問題であり、また雇用仲介事業の健全な発展を阻害するものといえます。

そこで、令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、次の措置が講じられることになりました。

①金銭やギフト券等の提供原則禁止

募集情報等提供事業者が労働者になろうとする者に、金銭等を提供することは好ましくなく、社会通念上相当と認められる程度を超えて、金銭などを提供することが原則禁止となりました。

すでに述べましたが、職業紹介事業ではすでに禁止されていた取扱いが、募集情報等提供事業にも拡大された格好です。

ちなみに、ポイントカードのポイントも金銭と同じように利用できるので、原則禁止の対象となります。

②社会通念上相当と認められる程度とは?

金銭等の提供が問題となるとき、度々登場する文言「社会通念上相当と認められる程度」。最近の政治ニュースでもよく耳にしました。では、今回のルールではどのように考えられるのでしょうか?厚生労働省発行のリーフレットのQ&Aを参考にみていきます。

まず、募集情報等提供事業の利用の勧奨については、「社会通念上相当と認められる程度」であっても好ましくないとされています。利用の勧奨は、労働者になろうとする者が希望する地域において、その能力に適合する職業に就くことができるようになるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであるというのが理由です。

そのうえで、「社会通念上相当と認められる程度」については、労働者の金銭等の提供は、募集情報を提供するサービスにおけるさまざまな時点で、種々の目的・効果・態様の下で行われているので、一律の基準で示すことは困難とされています。

そもそも原則禁止とした趣旨は、金銭等の誘因による離職・転職や募集主に残される料金の支払い負担の問題、募集主が複数の事業主から料金請求を受けることなどの料金請求に係るトラブルを防止することにあります。そのため、こうした問題・トラブルを発生する恐れがないかを判断することとなります。

具体的には、個々のケースについて、提供される金銭等の趣旨だけでなく、額や経済価値、提供の方法、その有する離職・転職への誘因効果、複数事業者からの料金請求等に伴うトラブルが生じやすい、または生じてきた形態かどうかなど、労働市場への影響をみて、総合的に判断する必要があるとされています。

以上の趣旨に照らし、厚生労働省発行のリーフレットのQ&Aでは、次のものについては、原則禁止の対象外として記載されています。

・提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者すべてに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの

・イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場およびブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)

(2)募集情報等提供事業の利用料金、違約金等の明示

令和7年4月1日以降、募集情報等提供事業者は、利用料金、違約金等の額、発生条件、解除方法等を含む契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メール、その他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないように明示する必要があります。

なお契約内容には、本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合、一定の無料期間経過後に有料となる場合の料金、利用契約の更新に関する契約内容も含みます。

〈主な注意点〉

・単にホームページに掲載し該当箇所を示すことでは明示したことにはなりません。対面での説明の場合には、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面の手渡し、非対面での説明の場合には、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールで送付する方法が基本となります。それ以外であっても、これと同等の効果をもたらすものといえる方法で行う必要があります。

・「利用料金」や「違約金」という名称はあくまで例示です。事業の利用に関連して募集主が負担する金銭については、あらかじめ誤解が生じないように全て明示する必要があります。

(3)紹介手数料率の実績の公開

令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、職業紹介事業における紹介手数料率の実績の公開が必要になりました。

毎年、職業紹介事業報告書の提出後、速やかに「人材サービス総合サイト」への掲載が必要です。

公開の対象となる職種は、常用就職(4か月以上の有期または無期で雇用されること)の実績が多い上位5職種です。ただし、常用就職の実績が10件以下の場合は、掲載不要です。

紹介手数料率の実績は、職種別の常用就職1件あたりの平均手数料率を算出します。

取扱職種ごとに次の計算式で算出し、小数点第2位で四捨五入します。

(4)職業紹介事業における違約金規約の明示

職業紹介事業において、求人者から求人の申込みがあった際、これまでは、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、求人者の情報や求職者の個人情報の取扱に関する事項、返戻金制度に関する事項の明示が義務となっていました。

令和7年4月1日以降は、これに加えて、求人者に対する違約金規約を設けている場合は、その規約の明示も必要となりました。

その際には、違約金の額、違約金が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メール、その他の適切な方法により、あらかじめ求人者に対し誤解が生じないように明示しなければなりません。

なお、契約の内容には、本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や、利用契約の更新に関するルールも含みます。

主な注意点に関しては、募集情報等提供事業における違約金等の明示に関するものと重複しますので、そちらをご参照ください。

以上、今回のコラムでは、令和7年4月1日からの雇用仲介事業に関する新ルールについて取り上げました。特に、労働者に金銭やギフト券等を提供することの原則禁止に関しては、「社会通念上相当と認められる程度」の判断が難しい以上、ご心配なら、Q&Aで原則禁止の対象外と記載されているもの以外は、設けないほうが良いかもしれません。

年度初めの多忙な時期ではありますが、適切に対応して頂きますようお願いいたします。