新年度に向けての労使協定(派遣法第30条の4第1項)締結時期になりました。

3月に入り、暖かい日差しを感じる日も増えてきました。

さて、労働者派遣事業をされている事業者様にとって、春の気配とともに迫ってくるのが派遣労働者の同一労働同一賃金に関する労使協定の作成と締結です。もちろん、もっと早くから準備を進めている事業者様も多いかと思いますが、新年度スタートまで1か月を切りましたので、今回のコラムでも取り上げてみたいと思います。

(1)労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

改めて簡単に、おさらいをします。令和2年4月1日施行の改正労働者派遣法では、派遣労働者にも「同一労働同一賃金」により不合理な待遇差の是正が求められることとなりました。

この派遣労働者の同一労働同一賃金を実現する方法として、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかの方式により派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられました。そして2つの方式のうち、「労使協定方式」を選択した場合、使用者と労働者過半数代表者等とが締結した「労使協定」によりその待遇が決定されます。その「労使協定」こそが「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」となります。

ところで、施行から5年が経過し、さすがに減ったとは聞いていますが、36協定との混同にはご注意ください。36協定も「労使協定」のひとつであることは間違いありませんが、こちらは時間外労働・休日労働を行う場合に締結するもので、「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」とは全く別物です。

(2)令和7年度適用の一般賃金水準の状況

毎年8月頃に厚生労働省職業安定局長通達により、次年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(以下、「一般賃金」といいます)が公表されます。これは、派遣会社等が「労使協定方式」を採用する際に、派遣労働者の賃金の基準とするべきものです。

ここで示された賃金水準以上の額となるように、派遣労働者の賃金額を設定する必要があります。

なお、次年度適用の一般賃金の額が、前年度適用の額から下がった場合に、実際にこれにより待遇を引き下げる場合は、労働条件の不利益変更となり得るものとなります。労働契約法上、原則として労使双方の合意が必要であることに留意が必要となります。

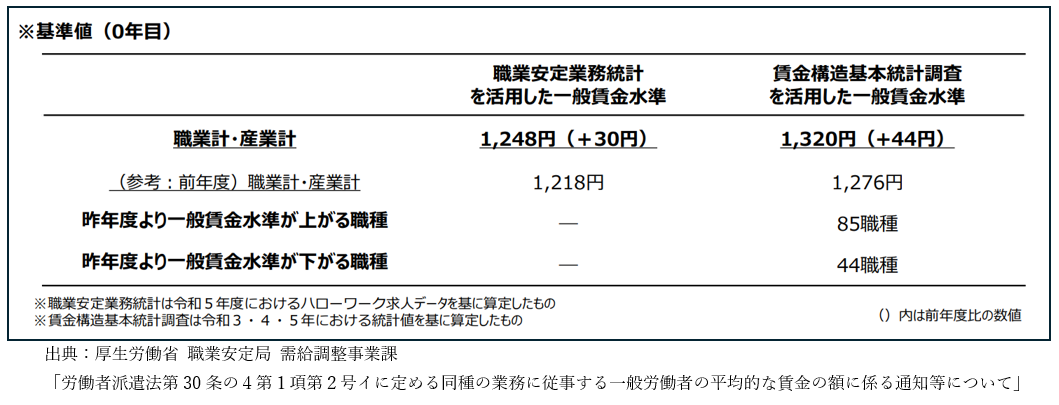

それでは、令和7年度に適用される一般賃金水準の状況を前年度適用分との相違点を中心に、状況をみていきます。

まず、職業安定業務統計の職業計は、1,248円で昨年度適用分から+30円となりました。

なお、職種別の状況については、「厚生労働省編職業分類」の改定により昨年度との比較ができません。

一方、賃金構造基本統計調査の産業計は、1,320円で同じく+44円となりました。

職種別では、昨年度より上がる職種は85職種、下がる職種は44職種になりました。

(3)一般賃金水準に用いる各指数等の更新状況

①賞与指数:0.02(前年度から変更なし)

職業安定業務統計の求人賃金に賞与が含まれていないので、これを加味するために、賃金構造基本統計調査の「勤続0年」の特別給与により算出した指数です。

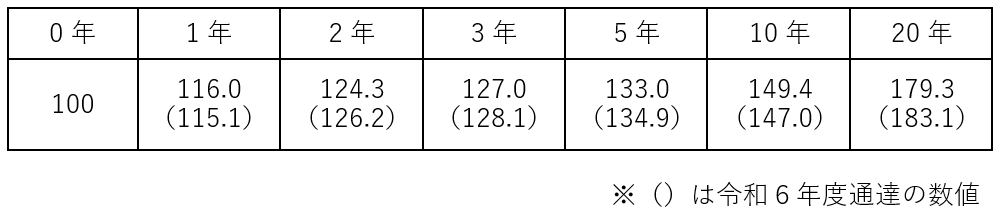

②能力・経験調整指数

能力及び経験の代理指標として、賃金構造基本統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内給与(産業計)に賞与を加味した額により算出した指数です。

③学歴計初任給との調整:12.6%(前年度から変更なし)

賃金構造基本統計調査の「勤続0年」の数値には中途採用者が含まれていることを踏まえて、その影響を調整するために、賃金構造基本統計調査の学歴計の初任給との差を控除するために算出した数値になります。

④一般通勤手当:73円(前年度から+1円)

同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額のうち、通勤手当に係る額です。

⑤退職手当に関する調査

同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金のうち、退職手当(退職手当制度で比較する場合)に係る額等について、次の2つの調査が更新されていますので、退職手当制度がある場合は改めて確認が必要です。

・就労条件総合調査(厚生労働省)

・賃金事情等総合調査(中央労働委員会)

⑥退職金割合:5%(前年度から変更なし)

同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額のうち、退職手当(退職金前払いの方法、中小企業退職金共済制度等への加入の方法の場合)に係る額になります。

(4)労使協定イメージ最新版の公表

今年も令和7年度適用版として、労使協定のイメージ最新版が1月に公表されました。

今回も前回同様、内容に大きな変更点はありませんが、すでに触れたように厚生労働省編職業分類が改定されたため、職業安定業務統計を使用している場合は、職種の名称と番号が改定されているので、本文および別表の作成の際にはご注意ください。

【参考】厚生労働省編職業分類の改定

〈改定の経緯〉

前回改定の平成23年より10年以上が経過し、この間の産業構造、職業構造の変化などに伴い、求人・求職者の職業認識との乖離が生じている分野もみられたので、令和4年4月に改定がなされました。

そして、改定後の職業分類による数値は、令和5年度から集計しており、今回令和7年度適用分の一般賃金水準から改定後の職業分類を使用することになります。

〈主な改定内容〉

①大分類項目の見直し:11項目⇒15項目

「専門的・技術的職業」、「サービスの職業」について整理され、項目名が分かりやすくなるように見直されました。

②中分類項目の見直し:73項目⇒99項目

マッチングの観点から項目名・分け方が見直されました。

③小分類項目の見直し:369項目⇒440項目

④細分類項目の廃止:892項目⇒0項目

細分類の廃止に伴い、マッチングの観点で必要なものについて、小分類項目に位置づける等の見直しがされました。

・改定例

(改定前)小分類781選別作業員

(改定後)中分類098選別・ピッキング作業員

小分類09801選別作業員 09802ピッキング作業員

改めて派遣業務内容を確認し、どの職業分類を使用するかを判断する必要があります。

(5)過半数代表者との労使協定の締結

過半数労働組合または過半数代表者(過半数労働組合がない場合に限ります)と派遣元事業主との間で、労使協定を書面で締結すると、労使協定方式による労働者派遣が可能となりますが、この最後の段階に不備があると、労使協定全体が無効になるので注意が必要です。

中でも多く見られるのが、過半数代表者の選任に不備があるケースです。厚生労働省が公表している労使協定イメージでも、令和6年公表版から特に多くのスペースを割いて注意を促しています。この過半数代表者の適切な選任については、以前にこのコラムでも取り上げていますので、こちらもご参照ください。

過半数代表者の選出は適切にされていますか?~派遣労働者の「同一労働同一賃金」~

https://www.hakengyou.com/post-3166/

以上、今回のコラムでは令和7年度適用の労使協定の締結について取り上げました。労使協定書(別表含む)の作成と締結には、多くの時間と労力がかかりますので、ぜひお早めにご準備をお願いいたします。

また、労使協定の有効期間がこの3月で満了しない場合であっても、労使協定に定める賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であるかを確認する必要があります。さらに今回は、職業分類の改定もありましたので、この場合でもやはり早めの準備をお勧めします。